FAQ – Fragen und Antworten zum Kinderbetreuungsgesetz

Änderung Sozialgesetz - Abstimmung vom 28. September 2025 («Kita-Gesetz»)

Die familienergänzende Betreuung eines Kindes ist für Eltern mit hohen Kosten verbunden. Mit der vorliegenden Vorlage sollen deshalb Familien entlastet und kantonsweit Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Die Eltern erhalten eine finanzielle Vergünstigung, wenn sie ihr Kind in einer Kindertagesstätte, einer Tagesstruktur (z.B. Hort, Mittagstisch) oder einer Tagesfamilie betreuen lassen.

Dank dieser Unterstützung können mehr Eltern arbeiten gehen, ihr Arbeitspensum aufstocken oder eine Ausbildung machen. Das kommt der Wirtschaft zugute. Sie erhält damit die dringend benötigten Fachkräfte. Ausserdem werden der Kanton Solothurn und die Gemeinden als Standort attraktiver. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Wohn- und Arbeitsorts.

Wie hoch der Unterstützungsbeitrag für eine Familie ausfällt, ist abhängig von Einkommen, Vermögen und Familienkonstellation. Familien mit geringem Einkommen werden stärker unterstützt als Familien mit höherem Einkommen. Die Gemeinden können für die Umsetzung aus unterschiedlichen Varianten wählen. Je nach Variantenwahl der Gemeinde profitieren 85 bis 93 Prozent der Familien im Kanton Solothurn von den Betreuungsgutscheinen. Die Eltern beteiligen sich weiterhin angemessen an den Betreuungskosten. Die Gemeinden finanzieren die Betreuungsgutscheine, der Kanton übernimmt neu 40 Prozent der Kosten für die Betreuungsgutscheine. Dies entlastet alle Gemeinden, auch jene, die bereits Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung finanzieren.

Massgebliche Verbesserungen sind auch in Bezug auf Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderungen vorgesehen.

→ Das Abstimmungsvideo zur Vorlage «Änderung Sozialgesetz» finden Sie auf der Webseite der Staatskanzlei.

Allgemeines

Warum braucht der Kanton Solothurn ein neues Modell mit Betreuungsgutscheinen?

Die Gemeinden entscheiden heute selbst, ob und wie sie die familienergänzende Kinderbetreuung finanzieren. Das führt zu Ungleichheiten im Kanton. Kinder haben ungleiche Chancen auf frühe Förderung. Familien haben ungleiche Chancen auf finanzielle Entlastung. Eltern haben ungleiche Chancen auf Teilhabe am Arbeitsmarkt. Für den Kanton und die Gemeinden kann es ein Standortnachteil sein, wenn sie keine Betreuungsgutscheine anbieten. Hinzu kommt: Der Kanton Solothurn liegt bei der Betreuungsquote deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt. Deshalb wollen Regierung und Parlament ein modernes, familien- und wirtschaftsfreundliches Modell einführen: einkommensabhängige Betreuungsgutscheine.

Familien

Welche Familien erhalten Betreuungsgutscheine?

Familien mit Wohnsitz im Kanton Solothurn können einen Betreuungsgutschein beantragen, wenn sie ihr Kind familienergänzend betreuen lassen. Zu den anerkannten Institutionen zählen Kitas, Tagesstrukturen (z.B. Hort, Mittagstisch) oder Tagesfamilien, die einer Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind.

Erhält jede Familie, die ihre Kinder extern betreuen lässt, die gleich hohe finanzielle Unterstützung?

Nein, die Höhe des Betreuungsgutscheins hängt vor allem vom Einkommen ab. Auch Vermögen und Familienkonstellation werden berücksichtigt (z.B. Anzahl Kinder, Alleinerziehende). Tiefe Einkommen werden stärker unterstützt als hohe Einkommen. Am stärksten entlastet werden Familien mit sehr geringem Einkommen. Jede Gemeinde kann selbst bestimmen, ob bis zu einem Einkommen von 40'000 oder 50'000 Franken der Maximalbetrag ausbezahlt wird. Wenn das Einkommen über der Höchstgrenze liegt, erhält die Familie keinen Betreuungsgutschein. Diese Höchstgrenze kann jede Gemeinde selbst zwischen 120'000 und 160'000 Franken ansetzen.

Wie kann ich Betreuungsgutscheine beantragen?

Die Betreuungsgutscheine können Sie künftig über eine Web-Applikation direkt bei Ihrer Wohngemeinde beantragen. Dazu sind eine Registrierung und Angaben zu Einkommen und Betreuungssituation notwendig.

Wie viele Familien werden vom neuen System profitieren können?

Rund 90 Prozent der Familien im Kanton Solothurn – etwa 18'000 Familien – werden Beiträge erhalten, wenn sie ihre Kinder in einer Kita, einer Tagesstruktur (z.B. Hort, Mittagstisch) oder in einer Tagesfamilie betreuen lassen.

Wie stark wird eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern, die extern betreut werden, entlastet?

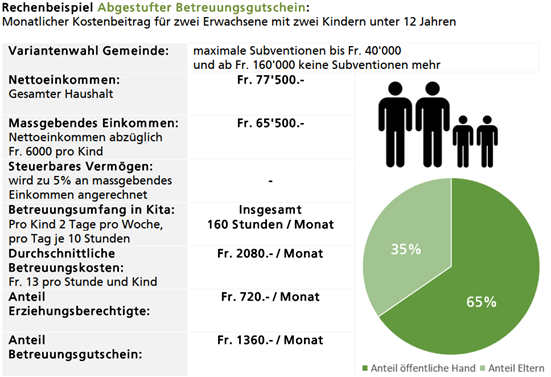

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem gemeinsamen Netto-Einkommen von 77'500 CHF (und damit mit einem für die Berechnung massgebenden Einkommen von 65'500 CHF), die ihre Kinder zwei Tage pro Woche in die Kita schickt, erhält einen Betreuungsgutschein von 1'360 CHF pro Monat. Es werden in diesem Beispiel also rund zwei Drittel der Betreuungskosten von 2'080 CHF von der öffentlichen Hand übernommen.

In diesem Beispiel wird angenommen, dass die Gemeinde folgende Variante wählt: maximale Betreuungsgutscheine bis zu einem massgebenden Einkommen von 40'000 CHF und Betreuungsgutscheine bis zu einem Einkommen von 160'000 CHF.

Wie gross ist der Anteil der Kosten an externer Kinderbetreuung, die eine Familie noch selbst tragen muss?

Bei den gleichen Voraussetzungen wie der vorangegangenen Frage muss die Familie 35 Prozent der Kosten selbst bezahlen – also etwa 720 CHF pro Monat.

Subventionen gibt es bis zu einem massgebenden Einkommen von maximal 160'000 Franken. Werden damit nicht auch gutverdienende Eltern unnötig unterstützt?

Ziel der Vorlage ist es, allen Familien die Kinderbetreuung zu ermöglichen. Die finanzielle Unterstützung ist deshalb bei geringen Einkommen am höchsten und nimmt mit höherem Einkommen ab. Es ist aber wichtig, dass auch Eltern mit höheren Einkommen am Arbeitsmarkt teilnehmen. Dabei handelt es sich in der Tendenz um Personen mit überdurchschnittlich hoher Qualifikation, auf welche die Wirtschaft ebenfalls angewiesen ist. Hohe Betreuungskosten setzen hier einen negativen Anreiz. Es liegt daher im Interesse von Wirtschaft und Gesellschaft, diesen negativen Anreiz mit dem Betreuungsgutschein weiter abzuschwächen. Bei Bedarf können die Gemeinden das maximale massgebende Einkommen aber auf bis zu 120'000 CHF senken.

Werden nicht Familien benachteiligt, die ihre Kinder selbst betreuen?

Nein. Die Vorlage wirkt sich nicht auf Familien aus, die ihre Kinder selbst betreuen oder z.B. durch Verwandte betreuen lassen. Zudem bezahlen alle Familien, die Betreuungsgutscheine erhalten, einen Selbstbehalt. Familienexterne Kinderbetreuung ist also in keinem Fall kostenlos. Und die Entscheidung für oder gegen externe Betreuung liegt weiterhin bei den Eltern.

Wirtschaft

Inwiefern profitiert die Wirtschaft vom neuen Modell?

Das neue Modell soll die Erwerbstätigkeit von Eltern fördern. Gemäss wissenschaftlichen Studien werden mehr Mütter in den Arbeitsmarkt integriert, wenn ein Angebot an bezahlbaren Betreuungsangeboten existiert. Finanzielle Entlastung führt auch dazu, dass Elternteile ihre Pensen erhöhen oder die Arbeit nach einer Pause wieder aufnehmen können. Dies gilt insbesondere für Frauen mit einem mittleren Bildungsniveau, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind.

Das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten ist für Familien zudem ein wichtiger Aspekt für die Wahl des Wohn- und Arbeitsorts. Eine hohe Anzahl bezahlbarer Betreuungsplätze ist für Firmen im Kontext des Fachkräftemangels ein bedeutsamer Standortfaktor geworden.

Weshalb beteiligt sich die Wirtschaft nicht auch an den Kosten?

Eine Beteiligung der Wirtschaft wurde bei der Erarbeitung der Vorlage sorgfältig geprüft, aber schlussendlich verworfen. Drei Hauptgründe sprechen dagegen:

- In den Deutschschweizer Kantonen konnten sich direkte Beiträge der Wirtschaft nicht durchsetzen. Eine isolierte Einführung wäre ein Standortnachteil für die Solothurner Wirtschaft.

- Auf nationaler Ebene werden Modelle diskutiert, die die Wirtschaft finanziell einbinden würden. Für die Finanzierung der neuen schweizweiten Betreuungszulagen könnte der Kanton Arbeitgeber- und allenfalls Arbeitnehmerbeiträge vorsehen.

- Arbeitgeber sind mit dem bestehenden Fachkräftemangel bereits heute gefordert und sie werden es künftig noch mehr sein. Mit dem Modell soll keine zusätzliche Belastung geschaffen werden.

Auswirkungen Gemeinden und Kanton

Der Kanton Solothurn und die Gemeinden sollen mit dem neuen Modell als Standort attraktiver werden. Wie wird dieser Zusammenhang erklärt?

Die Möglichkeit, ihre Kinder familienextern betreuen zu lassen, ist für weite Teile der Bevölkerung zu einem unverzichtbaren Grundbedürfnis geworden. Beispiele aus anderen Kantonen zeigen, dass hohe Betreuungskosten sowie eine schwach ausgebaute Betreuungsinfrastruktur längerfristig zu einer Abwanderung von Familien führen kann. Regionen mit einem guten Kita- und Hort-Angebot profitieren wiederum von zugezogenen Fachkräften. Insgesamt steigert das Modell somit die Standortqualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Solothurn.

Welche weiteren positiven Auswirkungen gibt es für den Staat und die Bevölkerung?

Betreuungsgutscheine können auch von Personen in Aus - und Weiterbildung in Anspruch genommen werden. Damit wird auch die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie verbessert und damit die Qualifizierung gefördert. Eine bessere Qualifizierung nützt erneut der Wirtschaft, erhöht das Einkommen und sorgt für steigende Beiträge an Sozialversicherungen sowie für höhere Steuereinnahmen beim Kanton und den Gemeinden.

Gleichzeitig wird durch einen besseren Zugang zu Betreuungsangeboten auch die Chancengleichheit der Kinder gefördert. Die familienergänzende Kinderbetreuung trägt massgeblich zu deren Integration und Sozialisierung bei. Zudem leistet die frühe Förderung beispielsweise durch einen frühen Erwerb von Sprachkenntnissen einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Armut nicht über Generationen hinweg weitergegeben wird. Dies kommt wiederum dem Staat – und damit seiner Bevölkerung – zugute.

Externe Kinderbetreuung ist Sache der Gemeinden. Greift dieses Gesetz nicht zu stark in die Autonomie der Gemeinden ein?

Die familienergänzende Kinderbetreuung ist und bleibt ein Leistungsfeld der Gemeinden. Angebote müssen lokal eingebettet und auf lokale Bedürfnisse abgestimmt sein. Die Einwohnergemeinden sind mit diesem Gesetz zwar verpflichtet, Betreuungsgutscheine bei Bedarf auszustellen, können aber die Umsetzung des kantonalen Modells an ihre Gegebenheiten anpassen und durch eigene Massnahmen ergänzen. Der Kanton unterstützt die Gemeinden dabei operativ und übernimmt 40 % der Kosten der Betreuungsgutscheine.

Die aktuelle vollständige Autonomie der Gemeinden führt zu grossen Unterschieden zwischen den Gemeinden und Ungleichheiten zwischen den Familien im Kanton. Die Vorlage soll deshalb einen gemeinsamen Rahmen für alle Gemeinden schaffen. Gemeinden erhalten damit die verbindliche Aufgabe, Betreuungsgutscheine auszustellen sowie aufgrund einer Bedarfsabklärung eine angemessene Betreuungsinfrastruktur sicherzustellen. Ziel ist es, in allen Gemeinden ein modernes, bezahlbares Angebot zu gewährleisten und die Standortattraktivität des Kantons wie auch der Gemeinden zu stärken.

Muss künftig jede Gemeinde externe Kinderbetreuungsplätze anbieten?

Nein. Die Gemeinden müssen selbst keine externen Kinderbetreuungsplätze anbieten. Sie werden aber verpflichtet, den Bedarf an familienergänzender Betreuung zu ermitteln. Gibt es einen solchen Bedarf, muss die Gemeinde sicherstellen, dass ein entsprechendes Angebot besteht. Die Gemeinden haben dabei einen Spielraum. Sie können die Betreuung selbst, gemeinsam oder durch Vereinbarungen mit Dritten sicherstellen. Dabei können sie auf lokale Besonderheiten Rücksicht nehmen, z.B. nahe liegende ausserkantonale Angebote einbinden oder regionale Lösungen umsetzen. Es ist somit auch künftig nicht notwendig, in jeder Gemeinde ein vollständiges Betreuungsangebot zu haben.

Ländliche Gebiete verfügen oft über weniger Strukturen für die externe Kinderbetreuung. Werden solche Gemeinden mit der Gesetzesänderung nicht überstrapaziert?

Der Regierungsrat hat die Vorlage in engem Kontakt mit Gemeindevertretungen ausgearbeitet. Er ist sich den unterschiedlichen Ausgangslagen und Möglichkeiten bewusst und kennt die Herausforderungen gerade kleiner und ländlich geprägter Gemeinden. Der Kanton überlässt den Gemeinden daher bei der Umsetzung des Angebots einen Spielraum, übernimmt 40 Prozent der Kosten für die Betreuungsgutscheine und unterstützt organisatorisch.

Gleichwohl ist eine flächendeckende Regelung als gemeinsamer Rahmen für alle Gemeinden sinnvoll, insbesondere mit Blick auf den Standortwettbewerb und die Chancengleichheit für Kinder und Eltern.

Führt das neue System zu grösserem Aufwand für die Gemeinden?

Die Erledigung der Aufgaben im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung führt zu einem Aufwand und erfordert personelle Ressourcen. Ob der finanzielle Aufwand für eine Gemeinde steigt, hängt von der von ihr gewählten Umsetzung ab und davon, welchen Aufwand die Gemeinde bisher für die familienergänzende Kinderbetreuung betrieb. Für Gemeinden, die schon ein bedarfsgerechtes System haben, ist mittelfristig nicht mit einem Mehraufwand zu rechnen, insbesondere da der Kanton neu zusätzliche Aufgaben übernimmt und sich finanziell beteiligt. Allen Gemeinden, auch jenen, die bereits finanzielle Unterstützung leisten, finanziert der Kanton künftig mit Umsetzung des kantonalen Modells 40 % der Kosten der Betreuungsgutscheine.

Der Kanton ist bestrebt, den administrativen Aufwand der Gemeinden klein zu halten: durch standardisierte Prozesse, Hilfsmittel des Kantons und die durch den Kanton zur Verfügung gestellte Webapplikation. Die Steuerdaten sollen beispielsweise direkt elektronisch geprüft werden können. Zudem werden die Beiträge in der Regel direkt an die Betreuungseinrichtungen ausgezahlt, was die Abläufe vereinfacht. Gemeinden können den Aufwand zudem durch einfache Umsetzungsvarianten beeinflussen.

Wie viel kostet das neue Modell den Kanton und die Gemeinden pro Jahr?

Über alle 106 Gemeinden des Kantons hinweg ist mit Kosten von insgesamt 8,8 bis 11,7 Millionen Franken pro Jahr zu rechnen. Da viele Gemeinden bereits eine freiwillige Finanzierung kennen, wird die Gesamtheit der Gemeinden je nach Umsetzungsvarianten keine Mehrkosten oder höchstens bis zu 3 Millionen Franken aufwenden müssen. Heruntergebrochen auf die einzelnen Gemeinden sind die Kosten sehr unterschiedlich. Sie hängen beispielsweise von bisherigen Angeboten, der Zusammensetzung der Bevölkerung oder der Entwicklung der Nachfrage ab. Gemeinden mit bestehenden Angeboten werden grösstenteils weniger Kosten zu tragen haben, da der Kanton angemessen mitfinanziert.

Neu beteiligt sich der Kanton mit 40 Prozent an den Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung. Zudem unterstützt er anerkannte Betreuungseinrichtungen, die Angebote für Kinder mit Behinderungen haben, mit Beiträgen. Die jährlichen Kosten des Kantons werden auf 6,7 bis 8,6 Millionen Franken geschätzt.

Die Erziehungsberechtigten tragen mit rund 14,8 bis 19,5 Millionen Franken weiterhin einen grossen Teil der Kosten.

Führt die Vorlage zu mehr Aufwand und mehr Stellen bei der kantonalen Verwaltung?

Ja. Die zusätzlichen Aufgaben im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung werden zusätzliche personelle Ressourcen benötigen.

Im Departement des Innern sind zusätzliche 180 Stellenprozente eingerechnet. Diese fallen für die Beratung, Koordination und Abwicklung der Beiträge mit den Einwohnergemeinden, die Anerkennung der Betreuungseinrichtungen und die Bereitstellung von Mustervorlagen, Hilfsinstrumenten und Daten bzw. Berichterstattungen an. Personeller Mehraufwand fällt auch bei der Aufsicht über die kommunalen Tagesstrukturen, der Webapplikation sowie der Beaufsichtigung und der Erteilung von Kostenbewilligungen an Angebote für Kinder mit Behinderungen an. Zudem ist das Departement des Innern Rechtsmittelinstanz bei Beschwerden gegen kommunale Entscheide für die Gewährung von Subventionsleistungen.

Auch das Departement für Bildung und Kultur übernimmt im Bereich der heilpädagogischen Begleitung und Ausbildung des Betreuungspersonals und der Aufsicht über die schulischen Tagesstrukturen neue Aufgaben.

Verschiedenes

Das eidgenössische Parlament berät derzeit eine neue Betreuungszulage, die gesamtschweizerisch eingeführt werden soll. Braucht es zusätzlich noch flächendeckend Betreuungsgutscheine im Kanton Solothurn?

Ja. Die nationale Betreuungszulage ist als Ergänzung zu kantonalen Modellen gedacht. Erhalten sollen die schweizweite Betreuungszulage erwerbstätige Eltern und Eltern in Aus- oder Weiterbildung für ihre Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren.

Das kantonale Modell der Betreuungsgutscheine ist eine zusätzliche Entlastung für Familien. Es gewährt allen Eltern, die ihre Kinder familienextern, das heisst in Kitas, Tagesstrukturen (z.B. Hort, Mittagstisch) oder Tagesfamilien betreuen lassen, einkommensabhängige Beiträge. Diese werden zudem gewährt, bis das Kind die Primarstufe abschliesst. Das kantonale Modell ist darum ungeachtet der nationalen Vorlage notwendig.

Finanzieren die Steuerzahlenden im Kanton Solothurn mit dem neuen Modell auch Betreuungsplätze in anderen Kantonen?

Ja. Unterstützt werden Familien, die Wohnsitz in einer Solothurner Gemeinde haben. Betreuungsgutscheine sollen den Familien aber die Wahl ermöglichen, wo sie ihr Kind betreuen lassen wollen. Familien sind zum Teil darauf angewiesen, dass sie sich über die Kantonsgrenzen hinweg organisieren können. Dies aufgrund der topografischen Besonderheiten des Kantons Solothurn bzw. infolge seiner Verzahnung mit den Gebieten der umliegenden Kantone. Im Sinne einer unbürokratischen Lösung ist es unabdingbar, dass Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz im Kanton Solothurn auch dann Beiträge erhalten, wenn sie für ihre Kinder ausserkantonale Betreuungseinrichtungen wählen. Eine ausserkantonale Betreuungseinrichtung wird anerkannt, wenn sie sämtliche Vorgaben des Kantons Solothurn erfüllt. In den umliegenden Kantonen gelten vergleichbare Anforderungen für Betreuungseinrichtungen, weshalb keine Gefahr einer wesentlichen Ungleichbehandlung von inner- und ausserkantonalen Angeboten besteht.

Was macht der Kanton, um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in den Kitas zu verbessern?

Die Arbeitsbedingungen liegen in der Verantwortung der Arbeitgebenden. Der Kanton fördert aber Aus- und Weiterbildungen von Mitarbeitenden in Kitas. Durch die kantonale Mitfinanzierung der Betreuungsangebote wird zudem die Angebotslandschaft gestärkt.

Werden für die Betreuungseinrichtungen strengere Vorschriften eingeführt?

Nein, die Vorschriften zur Betriebsführung, Qualität, Infrastruktur und Organisationsform der Betreuungseinrichtungen werden nicht wesentlich verändert. Für Kindertagesstätten, private Tagesstrukturen (z.B. Horte und Mittagstische) und Tagesfamilien existieren bereits Vorgaben. Diese werden von den bestehenden Richtlinien in die Verordnung überführt. Im Sinne der Gleichbehandlung werden die Vorgaben für alle Betreuungsangebote desselben Typus angewendet werden. Sie werden damit neu auch für die durch Gemeinden und Schulen geführten Tagesstrukturen gelten.