Wissenschaftliche Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung des Ressourcenprojekts Humus hat zum Ziel, die Praxistauglichkeit der Massnahmen im Projekt sowie die Motivation der Teilnehmenden Betriebe zu analysieren. Mit dem Wirkungsmonitoring wird die direkte Wirkung der umgesetzten Massnahmen auf die Bodenfruchtbarkeit gemessen. Hier liegt der Fokus besonders auf dem Humusaufbau und der Kohlenstoffspeicherung.

Beispielsweise wurde durch Befragungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung festgestellt, dass die Zufriedenheit mit dem Humusbilanz-Tool gestiegen ist und den Betrieben die Interpretation der Bilanz mit fortschreitender Projektdauer leichter fällt.

Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

Mit drei Online-Umfragen 2018, 2020 und 2021 wurden die teilnehmenden Betriebe zur Praxistauglichkeit des Humusbilanz-Tools und der Akzeptanz der Massnahmen befragt.

Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit des Humusbilanz-Tools mit Fokus auf die selbständige Eingabe, die Interpretation der Resultate und die Sensibilisierung bezüglich Bodenfruchtbarkeit:

Positiv:

- Nach anfänglicher Überforderung hat sich die selbständige Dateneingabe im Tool etabliert.

- Die Betriebe zeigen grosses Interesse an der Wirkung der umsetzten Massnahmen.

Negativ:

- Der administrative Aufwand wegen doppelten Eingaben in der Agrardatenbank GELAN und dem Humusbilanz-Tool für die Betriebe bleibt hoch.

- Die Fehlerrate bei der Dateneingabe ist nach wie vor hoch (z.B. Parzellengrösse Aren statt Hektaren).

- Die Betriebe sind teilweise skeptisch gegenüber dem Humusbilanz-Tool, gerade bezüglich der hinterlegten Werte bzw. der berechneten Bilanz.

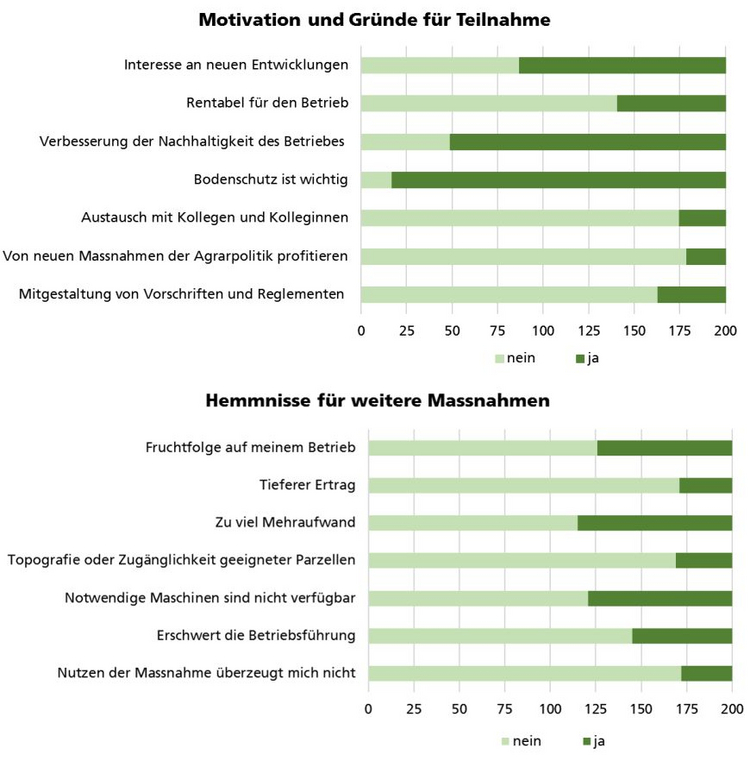

Akzeptanz und Praxistauglichkeit der Massnahmen, hemmende Faktoren und Motivation für die Umsetzung der Massnahmen:

Positiv:

- Jährlich nimmt die sowohl die Anzahl an Betrieben die einzelnen Massnahmen umsetzen als auch die Fläche der umgesetzten Massnahmen zu.

- Die Teilnehmenden wissen, Bodenschutz ist wichtig und möchten sich aktiv für den Humusaufbau engagieren. Sie sind vom Nutzen der Massnahmen überzeugt.

- das Interesse die neuen Massnahmen zu testen ist gross.

- Die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Boden ist den Betrieben wichtig.

Negativ:

- Hemmende Faktoren für die Umsetzung von Massnahmen sind oft der Mehraufwand, die fehlende Mechanisierung oder dass die Massnahmen nicht gut in die Fruchtfolge integriert werden können.

Die Ergebnisse der zweiten Online-Umfrage 2020 zur Motivation für die Teilnahme am Ressourcenprojekt Humus und Hemmnisse für die Umsetzung weiterer Massnahmen. Die Umfrage wurde von 200 Betrieben beantworteten.

Wirkungsmonitoring

Das Wirkungsmonitoring startete 2018 auf den Betrieben des Arbeitskreises. Die 16 Betriebe aus dem Arbeitskreis weisen ein erhöhtes Risiko für eine defizitäre Humusbilanz auf. Es sind Betriebe die zwischen 11 und 56 ha Land bewirtschaften und entweder keine Nutztiere oder maximal 0.97 Grossvieheinheiten pro ha düngbare Fläche halten.

Bislang wurden auf 75 Parzellen Bodenproben entnommen um den IST-Zustand der Böden zu erheben. Dabei wurden mit Beobachtungen vor Ort, geologischen Karten, Luftbild, Topografie und Bodenbedeckung möglichst homogene Parzellen ausgewählt. Pro Parzelle wurden 20 Bodenproben genommen. Jeder Probeort wurde mit GPS erfasst, damit die erneute Messung zu Projektende an der gleichen Stelle gemacht werde kann. Die 20 Proben pro Parzelle wurden zu einer Mischprobe zusammengefügt und repräsentieren ein gemitteltes Bild der Parzelle.

Im Labor wurden die Proben bei 40° Celsius getrocknet und mit einer Maschenweite von 20 mm gesiebt. Untersucht werden die folgende Bodeneigenschaften zu Projektbeginn und nach sechs Projektjahre. Der organisch gebundene Kohlenstoff (Corg) wird jährlich gemessen.

- Trockensubstanz

- Organisch gebundener Kohlenstoff (Corg)

- Humusgehalt durch Glühverlust

- Körnung der Feinerde

- Lagerungsdichte der Feinerde

- Aggregatstabilität

- Aggregattyp durch Spatenprobe

Erste Resultate Wirkungsmonitoring «IST-Zustand»

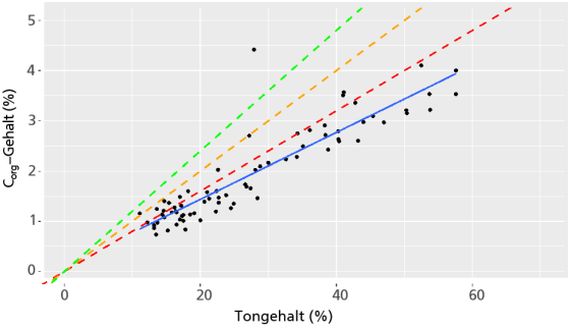

Tendenziell haben die Böden in den Schwemmlandablagerungen der Aare höhere Gehalte an Ton und organisch gebundener Kohlenstoff. Aber auch im Jura sind vereinzelt schwere Böden zu finden, die durch Carbonatverwitterung entstanden sind. Die Tongehalte liegen zwischen 11.1 und 57.6% mit einem Mittelwert von 27.7%. Die Schluffgehalte der Parzellen liegen zwischen 21.6% und 69.1% mit einem Mittelwert von 41%. Vor allem die Parzellen im Norden weisen hohe Schluffgehalte auf, da hier im Quartär Löss abgelagert wurde. Böden mit mässig reichen Gehalten an organisch gebundener Kohlenstoff befinden sich tendenziell auf den Moränen und Molassehügeln.

- Analyse der Lagerungsdichte

Um die Lagerungsdichte und deren Einfluss auf den Humusgehalt zu untersuchen, wird die scheinbare Dichte gemessen und unter Berücksichtigung der Körnung die effektive Lagerungsdichte berechnet. Die gemessenen Werte von 0.88 bis 1.4 9g/cm3 in der obersten Bodenschicht sind verhältnismässig hohe Werte, welche mässig verdichteten Böden entsprechen. Besonders interessant ist der Zusammenhang von Lagerungsdichte und Tongehalt: je höher der Tongehalt, desto geringer ist die scheinbare Dichte. Diese Erkenntnisse konnten für die Optimierung der Berechnung im Humusbilanz-Tool verwendet werden.

- Gefügestabilität

Die strukturelle Stabilität der Böden hängt stark vom Tongehalt oder dem Gehalt an organisch gebundener Kohlenstoff ab. Böden mit Tongehalten über 30% oder Corg-Gehalten grösser als 2.5% sind sehr stabil. Der Vergleich von Ackerparzellen mit angrenzenden Dauerwiesen zeigt, dass die Aggregate in Grasland viel stabiler sind als die Aggregate in den Ackerflächen. Dabei ist die Stabilität der Aggregate in Grasland auch gegeben, wenn der Gehalt an organischer Substanz abnimmt. Der Vergleich von Ackerparzellen mit Dauerwiesen verdeutlicht, dass regionale Gegebenheiten und die Bodenentstehung den maximalen Gehalt an organisch gebundener Kohlenstoff stark beeinflussen. Dabei zeigen die Werte der Dauerwiesen an, welcher Gehalt an organisch gebundener Kohlenstoff an einem Standort potenziell möglich wäre. Es muss aber beachtet werden, dass der maximal erreichbare Wert aufgrund der Bewirtschaftungsweise in Ackerparzellen immer tiefer liegt.

- Zusammenhang zwischen Tongehalt und organischem Kohlenstoff

Das Verhältnis von dem Gehalt an organisch gebundener Kohlenstoff und dem Tongehalt zeigt, dass die Werte in den untersuchten Böden meist unterhalb des optimalen Corg-Ton-Verhältnisses liegen und grundsätzlich ein Defizit in dem Gehalt an organisch gebundener Kohlenstoff aufweisen. Die humusaufbauenden Massnahmen welche die Betriebe im Rahmen des Ressourcenprojektes umsetzen, können hier also Wirkung zeigen und sind auf den ausgewählten Parzellen besonders wertvoll.