Hochwassersituation Aare und Emme: Erste Analyse

02.08.2021 - Die starken Niederschläge der vergangenen Wochen überfluteten viele Keller. Feuerwehr und Polizei standen im Dauereinsatz. Entlang der grossen Fliessgewässer im Kanton Solothurn (Aare, Emme und Birs) konnten grössere Schäden vermieden werden, während etliche kleinere Gewässer über die Ufer traten. Haben die Hochwasserschutzmassnahmen der letzten Jahre gewirkt? Eine erste Analyse.

Seit den Unwettern in den Jahren 2005 und 2007 wurden im Kanton Solothurn wie auch in den Nachbarkantonen zahlreiche Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt. Diese wurden während den intensiven Niederschlägen im vergangenen Juli einem Härtetest unterzogen. Eine erste provisorische Analyse zeigt auf, wie die verschiedenen Massnahmen in ihrem Zusammengespiel gewirkt haben.

Hochwasserschutzprojekte

Im Kanton Solothurn wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. Zwei der grössten Projekte befinden sich an der Aare zwischen Olten und Aarau sowie an der Emme ab der Grenze zum Kanton Bern bis zur Mündung in die Aare. Durch Ausweitung von Gerinnen und Erhöhung von Dämmen wurde die Abflusskapazität vergrössert. Erste Auswertungen zeigen, dass sich die Massnahmen bewähren und die Wassermassen durch die grossen Fliessgewässer «geschluckt» werden konnten.

Schäden durch die Starkniederschläge Ende Juni und abermals Ende Juli sind vor allem entlang von kleineren und mittleren Fliessgewässern, welche über die Ufer getreten sind, sowie durch Oberflächenabfluss entstanden. Die Bezirke Bucheggberg und Gösgen traf es hierbei am schlimmsten. Analysen werden zeigen, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Seenregulierung

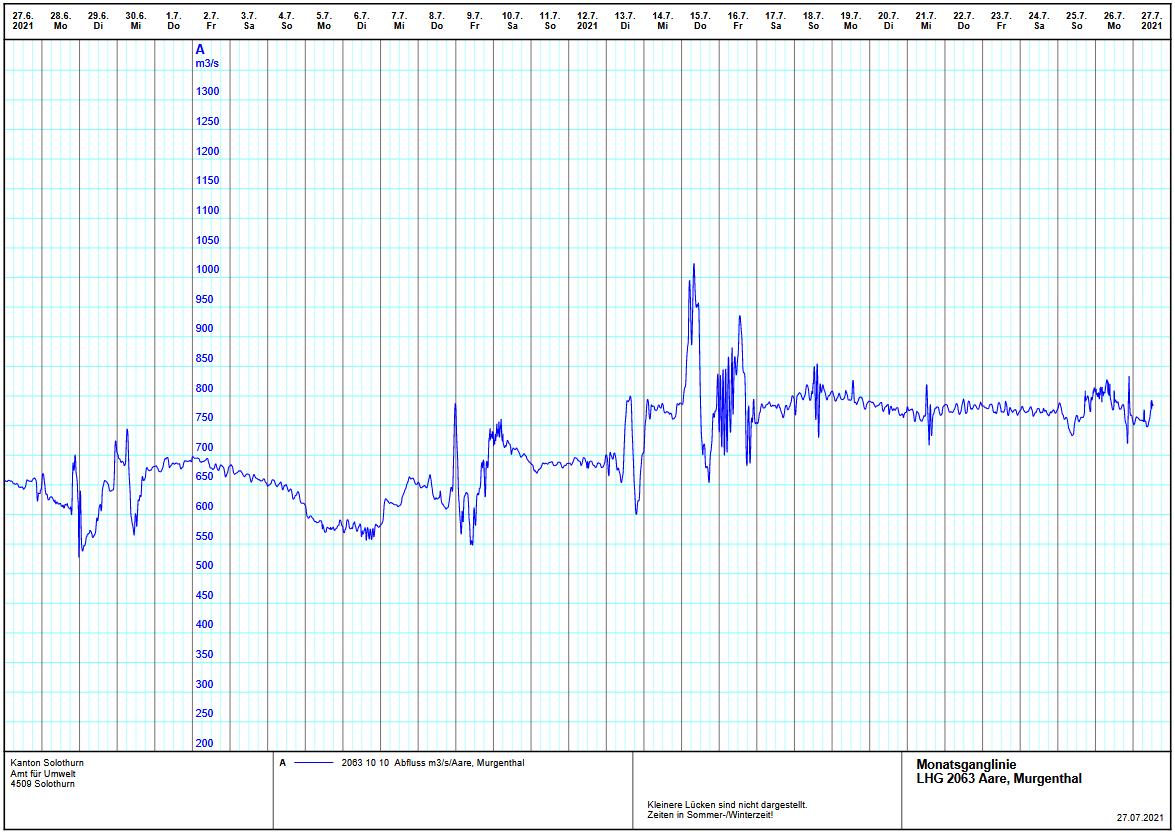

Neben den Hochwasserschutzprojekten wurde auch die Regulierung der Seen im Oberlauf der Aare stark verbessert. In einem Reglement wurden Abflusswerte festgelegt, um Hochwassersituationen zu entschärfen und vor allem die Unterlieger-Kantone Solothurn und Aargau zu entlasten. Die sogenannte «Murgenthaler-Bedingung» legt einen Abflusswert von 850 m3/s an der Messstation in Murgenthal fest. Dieser Abfluss wird mit der Öffnung oder Schliessung des Wehres in Port beim Ausfluss aus dem Bielersee gesteuert.

Im folgenden typischen Szenario kommt die Regulierung zum Zuge: Schwillt die Emme aufgrund von intensiven Niederschlägen an, wird der Ausfluss aus dem Bielersee auf ein Minimum gedrosselt, die Emme fliesst in die gedrosselte Aare und verursacht dadurch keine Überflutungen im Kanton Solothurn und Aargau.

Dieser Vorgang wurde in den vergangenen Wochen mehrmals erfolgreich angewendet. Aufgrund der Starkniederschläge in der Nacht auf den 15. Juli konnte die Murgenthaler Bedingung jedoch nicht mehr eingehalten werden, insbesondere da die Seen im Oberlauf der Aare schon die Gefahrenstufe 4 von 5 aufwiesen. Die Messstelle in Murgenthal zeigte einen Maximal-Wert von etwas über 1000 m3/s an!

Notfallplanung

Die hohen Wasserstände zusammen mit den schlechten Wetterprognosen veranlassten den kantonalen Sonderstab Hochwasser am 13. Juli, für die Aare unterhalb von Olten die Alarmstufen 1 und 2 auszurufen.

Dies bedeutet, dass die in einem Notfallkonzept erarbeiteten Massnahmen zur Vermeidung von Schäden eingeleitet wurden. Im Notfallkonzept ist genau festgehalten, an welchen Stellen die Feuerwehren sogenannte «mobile Elemente» einsetzen müssen, um die Aare am Eindringen ins Siedlungsgebiet zu hindern, und wo Strassen gesperrt und Pumpen installiert werden müssen. Die eingesetzten mobilen Sperren bewährten sich und es kam unterhalb von Olten zu keinen direkten Schäden durch ausuferndes Aarewasser.

In Olten selber wurden einige Unterführungen und Teile der Liegewiese der Oltener Badi überschwemmt. Das Aare-Bistro in der Nähe des Bahnhof Olten wurde ebenfalls durch mobile Elemente geschützt.

In vielen Gemeinden traten kleinere und mittlere Fliessgewässer über das Ufer. Hier ist eine Alarmierung nicht möglich, da diese zu schnell einen hohen Abfluss erreichen. Hier helfen nur Hochwasserschutzmassnahmen, um grössere Schäden zu vermeiden.

Zum Glück bestimmte ab dem 17. Juli für einige Tage ein Hochdruckgebiet das Wetter, was die Hochwasserlage im Kanton Solothurn etwas entspannte.

Fazit

Dass die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen entlang von Aare, Emme und Birs nicht zur Katastrophe geführt haben, ist nicht nur Glück. Seit dem letzten grossen Hochwasser im Jahre 2007 wurden zahlreiche Hochwasserschutz-Projekte umgesetzt und die kantonale Notfallplanung und Koordination verbessert. Zudem steht uns mit dem Seenregulierungs-Reglement ein wirksames Instrument zur Verteilung der Wassermassen in Ober- und Unterliegerkantonen zur Verfügung.

Defizite bestehen jedoch noch bei kleineren und mittleren Fliessgewässern und in Bezug auf den Oberlächenabfluss. Die Schäden werden aktuell dokumentiert und entsprechende Massnahmen werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden in die Wege geleitet.

Ausblick

Wird der Abfluss am Bielersee über eine längere Zeit gedrosselt, fliesst das Wasser rückwärts durch den Zihlkanal in den Neuenburgersee resp. durch den Broye-Kanal in den Murtensee. Die Seen dienen so als Zwischenspeicher! Sie müssen nach dem Hochwasserereignis wieder entleert werden, einerseits um die Hochwassersituation an den Seen zu entschärfen, und andererseits um wieder Kapazität zu schaffen für allfällige weitere Niederschläge. Das Bundesamt für Umwelt hat zusammen mit den betroffenen Kantonen am 16. Juli 2021 beschlossen, den Abfluss der Aare aus dem Bielersee höher als im Reglement festgelegt zu steigern. Die Aare wird deshalb auch nach Ende der intensiven Niederschläge noch über mehrere Wochen einen sehr hohen Wasserstand aufweisen!

Amt für Umwelt

Werkhofstrasse 5 4509 Solothurn

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag

08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

Freitag

08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00